Sekolah Rakyat: Program Mulia yang Bisa Jadi Malapetaka Stigma

Oleh: Wartawan sotoy

Prabowo, di awal masa kepresidenannya, tampil penuh semangat membawa jargon-jargon gemuk. Salah satunya: Sekolah Rakyat. Sebuah program yang katanya akan membuka akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah. Sasarannya: desil 1 dan 2—alias 20 persen termiskin di republik ini.

Setiap sekolahnya dibangun dengan anggaran jumbo: Rp100 miliar. Fasilitas dijanjikan wah, kualitas katanya setara sekolah unggulan. Pokoknya, rakyat kecil tidak lagi hanya bisa memandangi dari luar pagar.

Tapi, seperti banyak proyek negara yang lahir dari mimpi elite, bau niat baik kadang cepat kalah oleh aroma stigmatisasi.

Yang Rakyatnya Ditentukan Negara

Pertanyaan pertama yang paling menggelitik adalah: kenapa hanya untuk orang miskin? Kenapa tidak dibuka untuk semua, dengan sistem afirmasi yang adil dan tidak menyekat?

Begitu disebut “Sekolah Rakyat untuk desil 1 dan 2”, maka sejak awal identitas sosial muridnya sudah dipaku di dahi mereka: Anak miskin ini, lho! Beda dari sekolah biasa. Nggak mungkin orang kaya nitip anaknya ke sini, malu dong.

Akhirnya, yang terjadi adalah segregasi. Pembedaan. Yang satu sekolah negeri biasa. Yang satu “sekolah rakyat”. Yang satu anak PNS, yang satu anak petani tak bertanah. Sekilas terlihat inklusif, padahal ya elit juga—cuma ganti bungkus.

Pembangunan Masif, Tapi Untuk Siapa?

Dengan anggaran Rp100 miliar per sekolah, satu pertanyaan muncul: kenapa tidak revitalisasi 1.000 sekolah yang sudah ada tapi rusak parah? Apa gunanya membangun istana baru kalau rumah-rumah lama dibiarkan lapuk?

Dan lebih penting lagi: kurikulumnya mana? Guru-gurunya siapa? Apakah mereka akan disiapkan untuk mendidik dengan pendekatan humanistik dan kritis? Atau justru didoktrin untuk jadi aparat moral baru bagi anak-anak miskin?

Kalau niatnya adalah membebaskan rakyat lewat pendidikan, kenapa pendekatannya masih top-down? Di mana suara orang tua murid? Komunitas lokal? Guru-guru akar rumput?

Dari Ki Hajar Dewantara sampai Paulo Freire: Kita Nggak Belajar Apa-Apa?

Ki Hajar Dewantara—yang wajahnya nongol di dinding sekolah tapi gagasannya jarang dipraktikkan—bilang bahwa pendidikan itu harus membentuk manusia merdeka. Guru bukan komandan, murid bukan prajurit. Pendidikan bukan hafalan, tapi penyadaran.

Lalu Paulo Freire, lewat Pedagogy of the Oppressed, menulis: kalau pendidikan hanya membuat orang tunduk pada sistem, maka ia bagian dari penindasan itu sendiri.

Nah, Sekolah Rakyat versi Prabowo ini, masuk kategori yang mana? Mendidik untuk merdeka, atau melanggengkan ketimpangan lewat pendekatan yang “wah tapi memisah”?

Nama Boleh Rakyat, Tapi Apakah Didesain Bersama Rakyat?

Sampai hari ini, belum ada penjelasan komprehensif soal kurikulum, metode seleksi siswa, pembinaan guru, atau pelibatan komunitas lokal. Yang ada baru serangkaian pernyataan “akan begini, akan begitu”. Semuanya masih di ranah wacana.

Sementara itu, sudah muncul mock-up desain sekolah dan estimasi anggaran. Jadi, rakyat kebagian bagian mana? Penonton?

Atau, sekali lagi, ini proyek besar yang akan dijadikan bahan konten dokumenter kemanusiaan menjelang 2029?

Bandingkan dengan Sekolah Rakyat Merdeka

Lihat saja Sekolah Rakyat Merdeka di Kalimantan Selatan dan Tengah. Program kecil, nonformal, tanpa APBN. Tapi hidup dan nyata. Tiap pekan ada ruang belajar. Donasi buku terus jalan. Komunitas lokal jadi motor, bukan figuran.

Mereka tak menjual kemiskinan sebagai panggung. Tak membungkus niat baik dengan konferensi pers. Tapi hadir—membumi dan membebaskan. Mereka tak membangun gedung, tapi membangun kesadaran.

Akhirnya, Mau Dibawa ke Mana Pendidikan Kita?

Pendidikan bukan soal gedung baru atau logo bagus. Ia soal relasi kuasa, keadilan sosial, dan keberanian untuk bertanya: apakah kita benar-benar memerdekakan rakyat lewat pendidikan, atau sekadar menjadikannya objek pembangunan yang pasif?

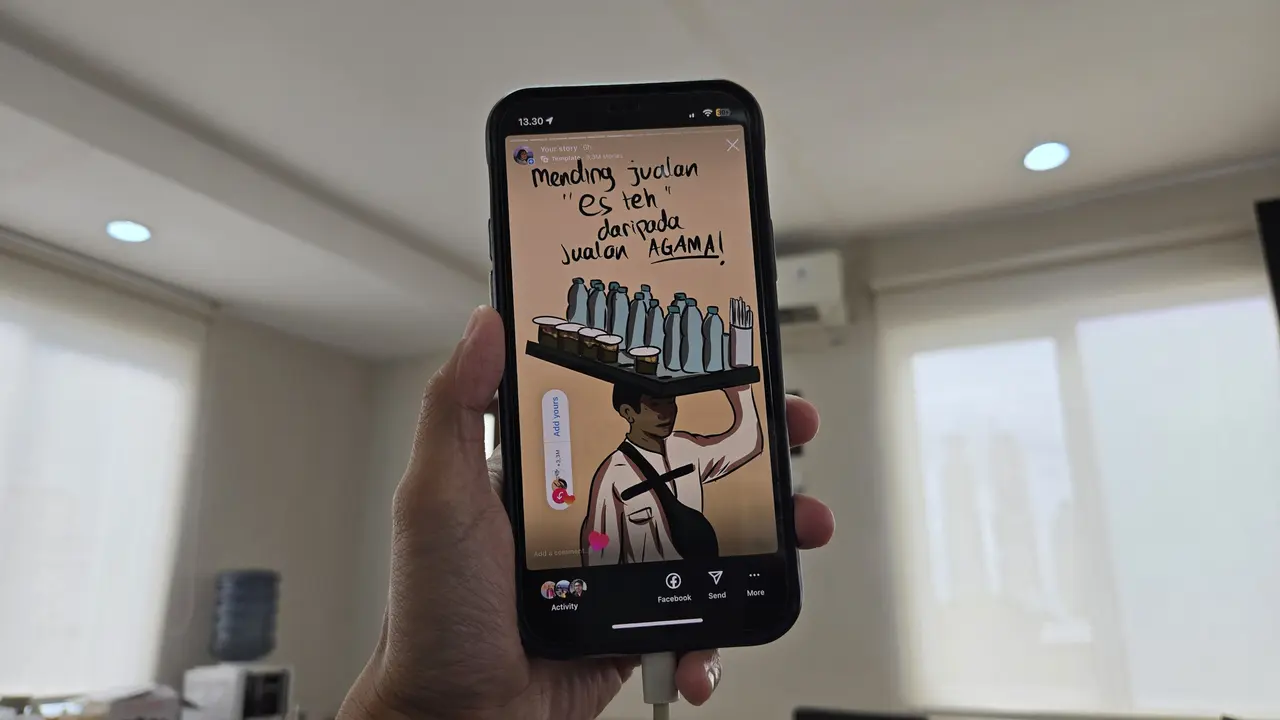

Sekolah Rakyat memang terdengar mulia. Tapi kalau tak hati-hati, ia bisa jadi alat stigmatisasi yang dibungkus janji populis. Dan jangan salahkan rakyat kalau nanti kecewa—karena yang mereka harapkan bukan bangunan tinggi, tapi masa depan yang setara.(*)

Tinggalkan Balasan